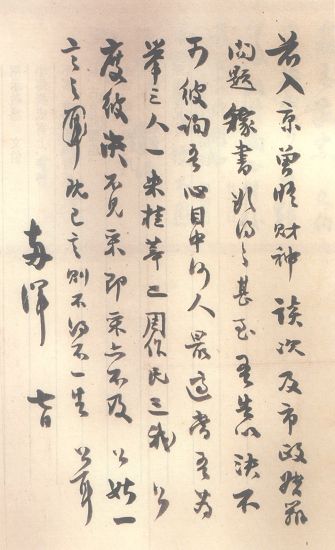

梁启超致江庸书札之二

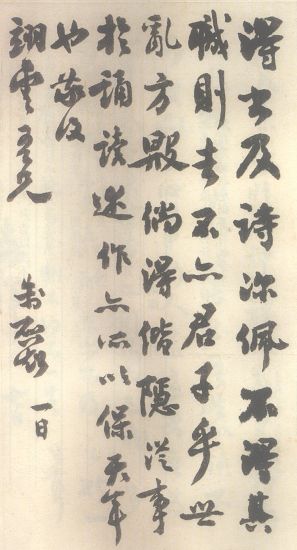

梁启超致江庸书札之三

梁启超书法受其师康有为影响,于碑学书风得力尤多。然而研究梁启超书法,不得不注意其数量众多、内容丰富的信札及手稿。目前,梁氏手札散见于海内外各大博物馆。本文所举三信出自《梁启超致江庸书札》一书,该书收梁启超致江庸书札共五十通,信札基本用的是梁启超自制的“饮冰室用笺”。

朱中原

作为中国近代政坛和书坛的风云人物,梁启超书法虽受其师康有为影响,于碑学书风得力尤多,然研究梁启超书法,不得不注意其数量众多、内容丰富的信札及手稿。相比于他的碑派书风,梁启超的手札更彰显了他在书法上的文人情怀。梁启超的信札书法,糅合了碑、帖、章草、隶、楷等诸种书体于一体,既高古雄厚,又文雅幽邃。梁氏手札散见于海内外各大博物馆。

本文所举三信俱出自天津古籍出版社出版,江庸之子江靖编注,汤志钧、马铭德校订的《梁启超致江庸书札》一书。该书收梁启超致江庸书札共五十通,信札基本用的是梁启超自制的“饮冰室用笺”。

在民国政坛,梁启超虽非实权派人物,但他一直起着政治的核心作用。梁漱溟曾说,20世纪上半个世纪是梁启超和孙中山的世纪。确非虚言。梁启超对政治的核心作用即在于他通过他的社会和政治影响力,通过他政治中间人的身份,不断地对政治施加诸多正面的影响。在梁启超的往来信札中,有不少即属于向当时民国政要举荐贤达、委任要职之内容。江庸即是他比较看好的民国政坛人物之一。

江庸系中国近代较重要的法学家、政治活动家,福建长汀人。后来的政界及法学界已渐遗其形、忘其影。江庸是中国较早留学日本的法学家,其留学日本早稻田大学学习法政科时,结识了流亡日本的梁启超,并受到梁启超的赏识。作为维新变法领袖的梁启超,其流亡日本时政治声名已十分隆誉,而彼时的江庸则不过是个小人物。但即便如此,作为在司法领域有着杰出贡献的政治家的梁启超,当时已经注意到了江庸在法学方面的才干。

20世纪初,梁启超应袁世凯等多方政治力量的邀请,欣然回国,重新开始了其最为辉煌的政坛生涯,在与孙中山发生政治立场的冲突后,他调整了政治策略,选择了与袁世凯短期的“蜜月式”合作,将中国的君主立宪寄望于袁世凯。虽然这一合作带给了他诸多的痛苦,并令后来政坛和学界颇为费解,但是,对于梁启超来说,这毕竟是他施展政治才华最为关键的历史时期。梁应邀于1913年担任司法部总长,梁随即又推荐江庸为司法部次长。但次年春,梁因不满袁世凯背弃“君主立宪”辞任司法总长之职,江庸代任其职。

此三信,第一信约书于1918年初(大约在2月),内容为:

翊云吾兄:闻近有特赦燕孙之议,不审吾兄于意云何?颇闻燕孙却已断念政界,惟求恢复自由。此才在实业界长此弃置,实可痛惜。若能与陈润生先生后邀兹特典,于社会不无补益,不徒弟为乡人感谢而已。

此信虽内容极简,但情真意切,乃为梁士诒求情开脱而写。信中所说“燕孙”即为梁士诒。梁士诒乃梁启超同乡,广东三水人,曾参与袁世凯胁迫清帝退位的活动,任袁世凯总统府秘书长、交通银行总理、交通部次长、北洋政府国务总理等职,两度组阁,这位民国政坛的风云人物,是中国近代有名的财政专家,被当时人目为“梁财神”,也是“旧交通系”的领袖人物之一。梁士诒与梁启超虽同朝为官,且互相倾慕,但二人直接往来并不太多。从二人政治地位看,梁启超虽然在民国政坛具有无人能比的政治威望,但梁启超的实际政治地位是远逊于梁士诒的,基本处于边缘状态。从二人政治立场来看,梁启超是有政治理想的政治家,梁士诒虽不能说是政客,但却是名副其实的政坛老手,二人政治路径显然不同。而且,梁士诒是彻头彻尾的袁世凯复辟帝制的吹鼓手,而梁启超选择袁世凯,则只不过是一种政治策略而已,他抛弃孙中山而选择袁世凯,不过是为了实现他的“君主立宪”政治理想。可见,以梁启超的性格,是不可能去刻意巴结、讨好梁士诒的,但彼此之间保持着一种不近不远的欣赏距离。

然而,好景不长,梁启超很快就发现,袁世凯是一个彻头彻尾的专制主义者,他所谓的“君主立宪”不过只是一个幌子而已,于是遂与弟子蔡锷等人发起了推翻袁世凯统治的护国战争,在全国举起了反袁的义旗。一般的历史叙述者将护国战争的领袖人物算到了孙中山、黄兴和云南的唐继尧等人头上,是非常失于偏颇的。客观地说,孙中山、黄兴、唐继尧和梁启超、蔡锷等是护国战争共同的领袖人物,但梁启超和蔡锷是护国战争最直接而且最为主要的领袖人物,是护国战争的直接策划者和领导者。至于护国战争中,孙、黄等人的响应和参与,则只不过是顺其潮流而已。也可以说,是梁启超和蔡锷领导的武装斗争,直接导致了袁世凯政权的垮台。1916年6月,袁死后,受梁启超等人拥戴,黎元洪继任大总统,并通令全国,通缉帝制罪犯,梁士诒遂成为被通缉的八人之一。1918年,直系军阀曹锟等电请北洋政府特赦洪宪复辟诸罪犯,其中即包括梁士诒,虽然电令经代总统冯国璋批准,但须经司法部总长副署方能生效,而当时江庸即为司法部总长,但江庸因秉性忠直,一直痛恨袁世凯复辟帝制,故拒绝副署,因而辞职。梁启超此信即写于此时。

第二信约书于1918年4月,内容为:

得书及诗,深佩。不得其职则去,不亦君子乎!世乱方殷,倘得偕隐,从事于诵读述作,亦所以保天年也。

此信即作于江庸拒绝副署特赦洪宪复辟罪犯令,请辞司法部总长时。

信中所言之诗,即江庸辞任司法部总长之职时所写感怀诗,诗曰:

回天讵有鲁阳戈,日薄崦嵫可奈何。世乱青山难独往,酒酣燕市且悲歌。急流尚幸抽身早,阅世初知获咎多。何事中年要陶写,纵横书卷待摩挲。

非惟立身品节可嘉,即诗境亦高尚。

此信乃梁启超收到江庸的辞职诗后之回信,梁启超此信之意图显然是安慰江庸,信中所说“世乱方殷,倘得偕隐,从事于诵读述作”,既是安慰江庸,也表达了梁自己的心境。几年以后,梁亦从政坛归隐,专门从事学术研究和社会教育事业,并与江庸等一同创办尚志学会基金会,地点即在北京和平门内东松树胡同。在梁启超等人主导下,该学会致力于出版学术刊物、办学、设图书馆等事宜,直到抗战方停止。

于此可见,梁启超与江庸情谊之深挚。

第三信大约写于1921年梁士诒再度出任内阁总理之际,内容为:

前入京曾晤财神,谈次及市政督办问题,稼书欲得之甚至,吾告以决不可。彼询吾心目中何人最适当,吾为举三人:一朱桂莘;二周作民;三我公。度彼决不见采,即采亦不及公,姑一言之。既已言则不得不一告公耳。

此信内容既然写于梁士诒再任内阁总理之时,那么信中的“财神”即指梁士诒。此时梁士诒已由阶下囚再度成为政坛大佬,并征求梁启超委任要人意见,梁启超推举的三人中,第一个人朱桂莘,也即朱启钤。朱启钤亦为中国“旧交通系”的重要创建人之一,自1912年起,曾连续三届任交通部总长,1913年8月代理国务总理,1915年拥护袁世凯复辟帝制,袁死后同遭通缉。朱启钤不但是民国政坛要人,而且是中国古建筑、古文物方面的宗师级人物,同时也是著名的实业家,是中国矿业的早期领军人物之一,更鲜为人知的是,朱启钤还是古书画鉴定专家,也是书画家,是民国时文人书画的代表人物之一。鉴于这些因素,梁启超向梁士诒推荐了朱启钤。周作民是中国老资格的银行家,早期银行业的开创者之一,梁启超当时极为重视银行及金融问题,故向梁士诒举荐周作民。信中所说的“我公”,则指江庸。梁启超举荐的此三人,其身份囊括了交通、财政、法政、文教等几大领域。

有意思的是,江庸又是拒绝特赦梁士诒的人物,那么,梁启超自然料到梁士诒不会采信他的意见,故才在信中说“度彼决不见采”,即使采纳也未必能任用江庸。梁启超此是谦虚谨慎之言。他认为自己人微言轻,再加上他与梁士诒彼此谈不上至交,故有此判断。从后来此三人的政坛轨迹来看,虽不能明显见出梁士诒采纳了梁启超意见,但也不能说梁士诒没有采纳梁启超意见,其中内情有必要说明:朱启钤于1919年任南北议和总代表,和谈失败后即自动辞职,退出政坛,从此醉心学术,1925年创办中国营造学社时,梁士诒内阁早已解散,故其任、去职基本与梁士诒无关。周作民则一直活跃于民国银行界,自不待言。江庸后任北洋政府法律监察馆总裁,并兼任故宫博物院古物馆馆长,在当时民国政坛虽非要职,但总的来说,还是不小的职务。1924年江庸辞去公职,专事法律职务(创办法律周刊,兼任国立法政大学校长),乃是其不满曹锟统治,且彼时梁内阁早已垮台,不能说与梁有关。此信最关键不在于梁士诒是否采纳梁启超举荐三人意见,而在于梁启超的高风亮节和宽厚仁义之心。梁士诒曾为袁世凯积极鼓吹呐喊时,梁启超和蔡锷要通电全国通缉梁士诒、杨度等人,而梁士诒一当成为阶下囚,梁启超又各方疏通,为其求情,而当拒绝在特赦梁士诒的电令上签字的江庸政坛失意之时,梁启超又向梁士诒竭力举荐之,可见梁启超为人的豁达与宽厚。