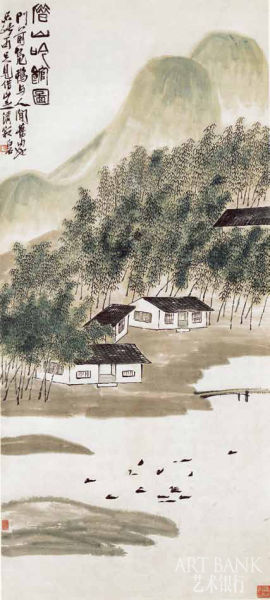

齐白石 《山水》 纸本水墨 110×44cm 1921 年

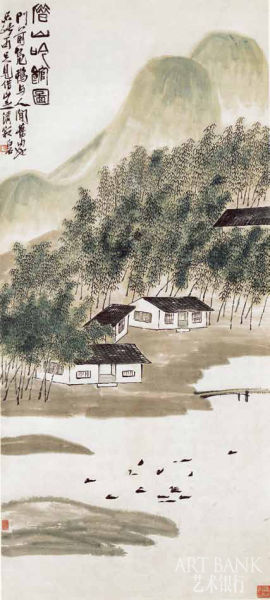

齐白石 《借山吟馆图》 山水条屏之一 纸本水墨 110×44cm 1932 年

齐白石 《借山图 镜心》 60×55cm 年代不详

民国六年(1917年)五月,由于饱受家乡匪乱的扰袭,53岁的齐白石第二次来到北京,正式开始自己在北地京华的鬻画生涯。此行对于齐白石来说,最重要的是他在北京人际关系的全面展开。

首先与齐白石建交的是文人画价值的倡导者和确立者陈师曾,他在齐白石张挂润格的琉璃厂偶然见到了这位画家的印章,深受震撼,继而专程前往画家的居所西砖胡同法源寺拜访,从此成为莫逆之交。齐白石的篆文精美,画亦如此,陈师曾为齐白石题过诗:“曩于印刻知齐君,今复见画如篆文。束纸丛蚕写行脚,脚底山川生乱云。齐君印工而画拙,皆有妙处难区分。但恐世人不识画,能似不能非所闻。正如论书喜姿媚,无怪退之讥右军。画吾自画自合古,何必低首求同群?”诗中所言的“见画”对象便是齐白石的《借山图册》,陈师曾于1917年见到这套画作之后,甚感欣慰,褒奖之词溢于言表,他曾对国画名家胡佩衡说,“齐白石的《借山图册》,思想新奇,不是一般画家所能画得出来的”,这番好评也给了齐白石的山水画创作以莫大的信心。

的确,《借山图册》在齐白石的艺术创作中具有重要的意义,基本可以算是齐派山水自成一格的肇始之作。这套共计52幅的图册,来源于被齐白石自称为“五出五归”的几次远游。从1902年到1909年这8年间,齐白石游历了陕西、河北、江西、广西、广东和江苏六省,跋涉过长江、黄河、珠江、洞庭湖、华山、嵩山、庐山、阳朔和桂林等地,其间对各地的名山和水文都有细致入微的观察,并在远游中结识了友人樊增祥 和李筠庵,在他们的居所处直接观摩了八大山人、石涛、金农、罗聘等大家的真迹。面对大自然的锦绣山川和画坛名家的精品之作,齐白石不禁感慨:“到此境界,才明白前人的画谱,造意布局和山的皴法,都不是没有根据的。”回到湘潭之后,齐白石将远游期间陆续创作的一些山水写生重新勾画整理,共得50余幅,题为《借山图册》。这套既为写生也似创作的画稿,每一幅都堪称布局奇妙,意趣横生。山形起伏有势、皴法不乱,水面亦颇有特色,整体极尽简括之能事,这与当时讲究形式和笔墨趣味的“四王”传统显然格格不入。

关于这套图册,齐白石有自己的一套说法,尤其是针对标题中的“借山”二字。何谓借山?“凡天下之名山大川,目之所见者,或耳之所闻者,吾皆欲借之,所借非一处也。”画家欲以具体的山川物象作为艺术创造的客体来源,却又不囿于自然。事实上,“借山”一直作为齐白石艺术生涯的志向所在。正值中年的齐白石在迁居余霞山脚下的梅公祠时,曾说过:“山不是我所有,我不过借来娱目而已!”所以齐白石自号“借山老人”,还在自称“百梅书屋”的梅公祠院内盖了一座小屋,命名为“借山吟馆”,后来的许多画作也以此为标题。齐白石有关“借山”的思想受到了石涛画论的深刻影响,后者在《画语录》中提出了一条重要的书画创作的指导原则,即“搜尽奇峰打草稿”,意指艺术家在创作的过程中应多收集素材,懂得自然的妙理,用功专研,化为己用,妙理与苦功相结合,画乃大成。毫无疑问,齐白石切实践行了这条原则。

《借山图册》也标志着齐白石山水画的转折:重视直观经验,注入生活气息,多勾少皴,敢于用色,构图简约,善于造境。齐白石45岁后,游历中国大江南北,沿途饱游沃看,在1910年系统地把勾写的手稿重画了一遍,一共52幅,与传统的山水画作品有着天壤之别,具有极强的现代视觉意义。齐白石创作《借山图册》之时正值20世纪初叶,那时他的山水所学主要还是偏向八大山人冷逸的一派风格。当他将画作带至京城,并在琉璃厂张挂润格鬻画谋生的时候,这类作品却不大为北京书画市场所喜爱和接受。除了陈师曾以外,懂得其画的人,简直是绝无仅有。因此,齐白石与陈师曾是朋友,更是知己,一方为千里马,一方为伯乐。齐白石认为此番到京能得交陈师曾为友,乃是“一生可纪念的事”。但是,在陈师曾为齐白石所写的诗中,我们也应该看到,一方面,陈对齐的画作予以了类似印刻篆文一般的肯定;一方面,陈师曾同时还道出了另外一层意思,即力劝齐白石自创风格,不必求媚世俗。由此也为齐白石于1919年开始的变法埋下了伏笔。

齐白石的“衰年变法”、自创风格确实与他在北京与陈师曾等文人圈子的交往有着莫大的关系。1919年第三次来到北京之后,获观黄慎的真迹《桃园图》对他触动颇大,对比黄慎放纵的笔墨,齐白石甚感自己的画作太过工整刻板,“犹过于形似,无超凡之趣”。他探寻古人的踪迹,尤其是苏东坡论画的精髓,认为绘画不以形似为佳。于是齐白石痛定思痛,“决定从今大变。人欲骂之,余勿听也;人欲誉之,余勿喜也”,“即饿死京华,公等勿怜,乃余或可自问快心时也”。从此,齐白石走上了变法的道路,其绘画实践,也更加侧重探索画面的形式,以及似与不似之间的精神领悟。他也由此得出了自己的一套美学理论:作画“妙在似与不似之间,太似则媚俗,不似则欺世”。

齐白石提出的“不似之似”的理论,可以理解为“具有神似特征的形似”,亦可以理解为“形似之极,妙在神似”,其中的“似”更侧重于精神状态的神似。就某种程度而言,齐白石的这种美学思想与陈师曾提出的“文人画价值”理论具有一脉相承的属性。在《文人画之价值》一文中,陈师曾一方面强调绘画,尤其是文人画,更为看重精神,“旷观古今文人之画,其格局何等谨严,意匠何等精密,下笔何等矜慎,立论何等幽微,学养何等深醇,岂粗心浮气轻妄之辈所能望其肩背哉!但文人画首重精神,不贵形式”;另一方面,他又批判了纯粹写实的形似,“盖尝论之,东坡诗云:‘论画贵形似,见与儿童邻。’乃玄妙之谈耳。若夫初学,舍形似而骛高远,空言上达,而不下学,则何山川鸟兽草木之别哉?仅拘于形似,而形式之外,别无可取,则照相之类也;人之技能又岂可与照相器具药水并论邪?”陈师曾对齐白石说过,画要有性灵,有思想,有活力,不能像照相那样千篇一律,人云亦云。

在此基础上,陈师曾总结了文人画的四大要素:第一人品,第二学问,第三才情,第四思想。兼此四者,乃能完善文人画的物质与精神。而在某种程度上,齐白石具备了文人画的这些素质。虽然他是民间画匠出身,但无时无刻不在追求一种文人情结。齐白石少时学习木匠,后拜地方画学先生研习诗画。不久亦拜师苦读文学,成立诗社,不断完善自身的文化素养,诗文、书画、印刻也逐渐具备了文人气质。最终,对八大山人、石涛和青藤诸家名作的细心揣摩使得齐白石开始走上了大写意山水的道路。《借山图册》便是这般诞生的,从中我们可以明显看出齐白石对八大山人艺术的热衷程度。无论是在友人樊樊山处尽观其所藏名画,还是在主顾夏午诒处品鉴古迹,齐白石都在朝夕揣摩八大山人,后者的孤逸、简练岑寂、高远清拔极为合乎齐白石的脾胃,故而心追手摹颇得神韵;八大之画直承文人画风,意境开阔,意象清岑,这点对齐白石影响颇大。比如《松山览胜图》,过去的繁皴密点不复出现,迂回往复的崇山峻岭也匿迹了,画风开始走向清逸高古,简括凝练。之后不久,齐白石的山水风貌已经脱胎换骨,变八大的“冷寂”为自家的“正大”,格调更为雄浑博大,尽显文人意趣。譬如《山水》系列佳作,用笔老辣,气足神完,造型简练,大笔皴擦,构图多取一江两岸,景少而意味深长,至此,齐白石山水画意境开阔明净,意象雄奇多变,气格清正磅礴的文人气质已然脱颖而出。

但是,齐白石并非一味摹古,他在继承传统文人画的基础上,做出了大胆的变革,尤其在“衰年变法”之后。结合自身的生活、成长经历和创作实践,齐白石最终完成了传统文人画向民间转化的过程,体现在两个方面:第一,题材从承载文人情思的梅兰竹菊、高山渔隐、煮酒吟诗、山岩水畔、雪里孤松、深山古寺,转向了充满了乡野泥土气息的花鸟虫草、瓜果菜蔬、民间风物;第二,色彩从崇尚清空灵动,师法自然的素朴淡泊、清俊冷逸转向了明艳亮丽的“红花墨叶”。这种高纯度的色相和补色对比,体现出了大众化的色彩倾向,造成了浓烈而鲜亮的视觉效果。这种特点在齐白石的山水画中体现得尤为明显,他的笔墨中经常含有“艳俗”的亮点,用以感染和激发苍白的景色,让枯寂的山水焕发生命。创作于20世纪初的《借山图册》系列图卷便是齐白石突破传统以墨为主的意笔山水画、大胆利用色彩的肇始之作。从某种程度上而言,这种大众化、民间化的色调原则也构成了当代绘画的色彩基础。

正是这种改造让直接师承将文人画予以民间化的海派艺术的齐白石,成为传统文人画的终结者和现代文人画的创造者。这是齐派绘画艺术自律演进的结果,也顺应了那个时代的呼声。1919年,“五四”运动兴起,鲁迅和陈独秀等人一方面倡导发展新文化,一方面又针锋相对地否定和批判旧文化,后者便以文人画为代表。改革派人士认为,传统的文人画已然穷尽了其形式发展的语言,亦与社会和时代的进步不相符合,他们主张对文人画进行改造,以适应时代的趣味和大众的审美需求。在这样的情势下,齐白石的作品无疑为文人画注入了一股乡野田间的风气,推动了文人画领域的革新和改造,促进了中国画从传统走向现代。