齐白石《万竹山居图》

齐白石《梅花》

齐白石手稿中关于《三余图》的部分内容

“人生若寄——齐白石的手札情思”展览以《白石老人自述》为线索贯穿,以第一人称“我”来导引观众,以白石画作手札实物等藏品并置,且增设多处互动环节,多媒体播放、微信解说、iPad浏览等,从其出生直至97岁,观之读之,移人性情。展览开篇即云:“穷人家孩子,能够长大成人,在社会上出头的,真是难若登天。我是穷窝子里生长大的,到老总算有了一点微名。回想这一生经历,千言万语,百感交集,从哪里说起呢?”

说齐白石是自己喜爱书画的源头之一大概并不为过,小学时订有一份作文类期刊,有一段时间几乎每期的封面都是齐白石的樱桃、枇杷、白菜、篱豆、墨虾之类,寻常风物,一片纯真,读之心生欢喜,往往要让儿时的自己凝视许久,后来因之专门买了白石的画册,成为从少时保存至今的恩物。

第一次看到白石先生的真迹则是中学时,好像是文化馆或者群艺馆办的一次齐白石与其后人的联展,白石老人的作品不过数幅,率真而简洁,看了又看,迷醉不已。

此后逢白石翁的书画展示,只要有机会必然一睹为快,包括拍卖会上的白石画作(赝品自然不在少数)也因之见识不少。近几年读白石画作比较过瘾的除了2010年江苏省美术馆的“南北二石(齐白石与傅抱石)”大展,大概就要数北京画院的齐白石系列展览了——得天独厚的收藏保证了北京画院每年一个齐白石系列展览的质量,从“草泥乡里——齐白石笔下的水族意趣”到“清白传家——齐白石笔下的蔬果情愫”“三百石印富翁——齐白石的金石心迹”等,只要抵京,总是要抽出时间前去亲近一下白石老人的。

在齐白石诞生150周年之际(按照白石老人的自述其生日是癸亥年十一月二十二日),从癸巳岁末开始,历时近三个月的大展——北京画院主办的“人生如寄——齐白石的手札情思”以一到四层的豪气展示北京画院收藏的齐白石绘画、书法、篆印、手札等,也成为历次齐白石展览规模最大的一次,不少作品与实物均为第一次展出,而展出的白石手札分量之重、体系之完备、种类之繁多亦颇罕见。

甲午孟春,因白石老人大展与送别大丰先生到京,住后海附近,居然难得一片北国水乡风光,后海、西海冻成整整一块青白色巨冰,残阳衰柳间,可见不少三五成群的滑冰者欢天喜地——这样的整块结冰且可行于其上的景象还是儿时曾见,一时让自己亲切起来。

来京自然要拜访几位先生,其中郎绍君先生是齐白石研究专家,还是去年秋天约郎先生来沪一游,与萧海春老师对谈中国山水画传承话题,发人深省处极多。抵郎先生家,郎师母笑意盈盈,郎先生恂恂儒雅,听郎先生不紧不慢论白石缶翁,评当下画家,犀利入骨,言简意长,颇有豁然开朗之意。郎先生忆白石轶事有:1950年代初在荣宝斋附近上学,说白石老人来了,和一帮孩子就跟在他后面,看老人买那么多砚台——据说有时有朋友来,白石不赠画,却赠砚。

郎绍君先生多年前曾主编《齐白石全集》,此次北京画院结合这一大展所出版的五卷本《人生如寄——北京画院藏齐白石手稿》也由其任执行主编。“手稿卷”的单行本与《全集》相比,开本变小,便于阅读与携带,样书刚到不久,尚未拆封,郎先生专门拆开让我翻读,里面有他为此次手稿集而写的文章——郎先生与夫人对这批手稿重新进行释读与考证几费半年之功,让人生敬。

(一)

次日上午抵北京画院,门前三幅海报,一是著名的齐白石头像,一是老人作画旧照,另一则是白石老人的巨幅花卉,中署大字——“人生若寄”。

入门处有竹帘,仿佛看得到“人散后一弯新月如钩”的简洁清朗——策展人的巧思在其后不断:一楼展厅入口设一白石,瘦骨嶙峋,后面粉墙竹影,婆娑摇曳,让人想见白石书画风格与南方山水草木的关系(不过个人感觉此白石如再朴拙一些或会更佳)。

因为上午约了北京画院美术馆馆长吴洪亮对话,只能先走马观花。展览以《白石老人自述》为线索贯穿,以第一人称“我”来导引观众,以白石画作手札实物等藏品并置,且增设多处互动环节,多媒体播放、微信解说、iPad浏览等,从出生直至97岁,观之读之,移人性情。展览开篇即是:“穷人家孩子,能够长大成人,在社会上出头的,真是难若登天。我是穷窝子里生长大的,到老总算有了一点微名。回想这一生经历,千言万语,百感交集,从哪里说起呢?先说说我出生时的家庭状况吧!我们家,穷得很哪!”

——几乎听得到白石老人一声长长的叹息,而这一声叹息里无疑包括了千言万语。

《白石老人自述》在中学时即购藏,也读过多遍,然而在展厅中对比画作与原物,那种感受实在是奇妙。

二楼有《借山图卷》,展出十多幅,风格均极简,可以想见白石老人不求媚人的简淡。前不久辞世的苏立文先生曾言“齐白石少量的山水画是他最富原创性的作品”,其实不无道理。

三楼则有《十二属图》,包括白石所绘龙虎,均首次得见。

观展之际,吴洪亮不久如约来到展厅,听他于展厅介绍藏品、讲解策展思路及研究中的新发现,复到画院五楼茶室品茗清谈,畅聊白石,可以感受到一种相契的快意。吴洪亮说整理与齐白石相关的馆藏并进行齐白石研究也有不少年了,但总不厌倦,“因为每每总有新的发现与惊喜”——这样的感受我可以想象,也很是钦羡,总在想沉迷于白石老人的世界是何等的福分!白石老人的纯真朴素一定深深感染了洪亮,他笑起来的样子清澈干净,对白石老人的热爱溢于言表——北京画院近几年声誉鹊起的一系列展览与学术研究,无不看得见洪亮诚实且耐得寂寞的身影,他的白发增多与之不知有无关系?对比上海,或许缺少的就是这样于沉默中努力的研究者策展者,以近现代海上大家的整理研究而言,上海的收藏并不缺乏,何以一直没有出现可与北京画院齐白石系列相提并论的大展与学术整理?

下午谢别吴洪亮独自重新细细观展,几有回到儿时之感,移步换景间,惊喜不断,白石的成长之路及艺术精神缘起触目可见。

仍是先从白石自述开始,后则是白石父母像,且有白石速写父母的作品,均是第一次见。《白石老人自述》谈及其父云:“我父亲贯政公,他是一个很怕事,肯吃亏的老实人,人家看他像是‘窝囊废’……他逢到有冤没处伸的时候,常把眼泪往肚子里咽,真是懦弱到了极点了。我母亲的脾气却正相反,她是一个既能干又刚强的人,只要自己有理,总要把理讲讲明白的。”这样的对比是颇有意味的,白石的天性憨厚与纯朴当受其父亲影响,而其灵性巧思与对艺术的执著则应受其母亲影响,所谓“高天厚土”,如果有人把父母性格对比与子女的成长进行研究,或许也是个颇有意思的课题。

拐过弯来则是《万竹山居图》,画面极简,或可视作整个展览的导语:上方不过三山头,一竹林,两屋舍,下方是土岸与一片波光粼粼的水塘,整个画面的主体则是屋后的万竿翠竹,面临碧溪,一片清芬,几如走入沈从文的《边城》一般。《万竹山居图》展板背面则是齐白石故里的巨幅照片,即杏子坞星斗塘,这一画一照,一正一反,无疑正是后来白石老人一切作品的源头与所向往的境界,会心于朴素的人间水边,坚守自己的寂寞,然而又非超世而隐居——白石画作中一种“在水边”的状态一直如影相随,而这也可以理解自己何以一见白石老人便倾心不已的原因。

多年前自己曾写下这样一段话:“在水边”三字其实更多意味着一种精神与追求,无论是家居抑或行走,喜欢的总是在水边……一如旧文《乡愁弥漫沅江行》中对水边家园的向往,也如极爱的倪瓒在《居竹轩》一诗中所述:

翠竹如云江水春,结茅依竹居江滨。

阶前迸笋从侵径,雨后垂荫欲覆邻。

映叶黄鹂还自语,傍人白鹤亦能驯。

遥知静者忘声色,满屋清风未觉贫。

主展厅左首展示的第一幅画作系人物画——左上角可见红粉,读老人后补的题记方明白所以,原来此画可能是目前所见齐白石最早的绘稿,系其二十岁之前影钩本,老人在60多岁时重题:“少时粉本老犹存,如此工夫真笑人。不忍轻轻却抛弃,污朱犹是劫灰痕。——此稿乃余二十岁以前所借人之本影钩者,丁未家山兵战所污朱乃劫灰也,经劫犹存,未忍轻抛弃,遂题记之,戊辰三月十三日时居京师鬼门关外,白石公翁。”读画稿人物,衣纹或短或长,无不流畅生动,须眉一如解索,笔笔清爽,其实已可见白石的天分所在。

如果说这一影钩人物画算作意外之喜的话,那么另一白石老人年轻时的临作——临《芥子园画传》则几乎让自己惊为神物了,原来此本仍存!白石自述20岁还在做雕花木匠时,有一次在一个主顾家中,无意间见到一部《芥子园画传》,虽然残缺不全,却如获至宝。借回来后,利用晚上收工的时间,在家里以松油柴火为灯,逐幅勾影,足足花了半年时间全部勾影完毕。展示的所临黛玉葬花一页(照片),临本《芥子园画传》则与画作并置,封面破损,缺一角,且卷角得厉害,可见年代的久远,封面左上署“芥子园画传”,中间题“大观主”,侧头看去,可见后面以牛皮纸袋相垫,当是老人生前护书所用。

中国画的传承其实是有其自己的特点的,1949年以后所推崇的苏式教学法流弊自不需多说。像《芥子园画传》这样,施惠画坛三四百年,可谓寥寥,然而这样的传承其实式微已久了。结合齐白石的成长之路,对于中国画如何传承的话题,其实是值得真正的反思的。

想起自己所拥有的第一本《芥子园画传》,也是十多岁时所购,仅一本,系人物部分,与众多连环画一般,其实都可以视作艺术的启蒙。

彼时年轻的齐白石还是“芝木匠”,在木雕活计中就以《芥子园画传》为蓝本,打破乡间雕花的传统套路,受到欢迎。现场同时展出的且有“芝木匠”的作品照片,一木雕提箱,一雕花床部分,生动而朴拙。不过有些奇怪的是,这些木雕不知何以发现并被判定是“芝木匠”所雕?

齐白石对待艺术的态度其实是极其开放而充满生气的,无论是年轻时的木工雕花,还是后期专事书画印,无不如此。从《芥子园画传》到有名无名的前人画迹,甚至自己的弟子或民间图案,只要觉得心有所会便勾稿留存,他以其本真之心吸收一切,而从未被有清一代庞大的画学印学传统和派系观念所束缚——而这也正是齐白石之所以高人之处。如《钟馗》画题有“门人僧瑞光见古瓷器有钟馗像,放大画之呈于余,余略为改定,另画小幅与之,此乃画第二幅,自存其稿也”。

同时展出的另一梅花四条屏影钩本也是齐白石30岁左右的作品,系双钩谭仲溥梅花,有意思的是书法与印也一并双钩,一丝不苟,老人晚年题有:“余30岁以前揖服瓮塘老人画梅,双钩此幅。年将七十,捡而记之。”

这些双钩画作对齐白石的影响或许是隐性的,然而同时展出的齐白石珍藏胡沁园墨虾墨蟹之作,则已可见老人画法与墨法的源流所在。

胡沁园是齐白石在书画方面第一位老师,白石老人回忆他:“性情很慷慨,喜欢交朋友,收藏了不少名人字画,他自己能写汉隶,会画工笔花鸟草虫,做诗也做得很清丽。”现场展出的胡沁园画作是前几年北京画院整理白石收藏品时发现的,墨虾图题款有“壬午(1882年)夏杪沁园主人戏笔” ,取法青藤,用笔简率,线条柔弱,与齐白石墨虾代表作自然无法相提并论,但毕竟可以视作白石墨虾的启示之作;墨蟹图画几茎稻穗,两蟹一正一反,尽管线条仍弱,然而粗枝大叶已可见白石其后大写意的雏形,齐白石于其上题有“此帧乃沁园师所作,白石补记珍藏”。

(二)

展厅中央设置了一排展柜,陈列有《白石诗草》、《老萍诗草》、《白石自状略》、《周太君身世》等,与白石的成长历程对比读来,别有意味。

在一系列临作与老师之作后,一楼展厅西部设置了几块古雅透空的屏风,里面则是白石各个时期的代表作。

《八哥水仙》图作于光绪二十年(1894年),白石时年30岁,笔墨尚嫩,然而松针却果断而自然,墨色浓淡有致。

《龙山七子图》系印刷品,也是30多岁所作,山多作馒头形,短笔披麻皴,略显稚嫩,山路蜿蜒间,七位长袍留辫的文士或行或吟。这一画作当是白石早期借鉴画谱与“四王”模式而成,远未形成自家规模。

临孟丽堂《芙蓉鸭雀图》,墨线较弱,尚不果断,鸟与树画得一般,下面的游鸭却多飞白,憨态可掬,已有拙味。画作原无题记,齐白石居京后补记有“白石老人三十岁以后偶临孟丽堂先生本,癸亥四月补记时居京华”,孟丽堂在画史名气一般,其影响主要在广东一带,然而白石对之却有会心处,曾多次临摹孟丽堂之画,他说:“得观筠庵所藏孟丽堂画册,笔墨怪诞却不外理,可谓画中高品。当时海上名家之作与此翁之作并看,任阜长、张子祥等皆愧死,比卖笑倚门儿不若矣。”这也可见出白石翁取法的不拘成见与任性由己,白石的功力也在于,很多他师法的二三流画家,他都能从中翻出最一流的意思来,这也不得不归于其情思之深与天分之高了。

现场展出的两幅墨梅,对比看,其实很有意思。

一《墨梅》图大概是五六十岁时所作,画幅的主体几乎都是树干,先以淡墨绘,后以浓墨钩皴,墨色自然秀润,笔法或草或行,夹以篆意,翻滚上升,状如盘龙,仅枝端翻腾出三两枝,然而古劲与凌寒之意却俱足。

另一《梅花》图之前读过,见之即喜,主枝苍劲老辣,以飞白画出,极有篆意,嫩枝袅袅,穿插自然,梅花稍繁,然而又密中有疏,似用冬心法,老干下有款署云:“尹和伯先生曾为潜广弟画梅,清润秀逸。余不欲雷同,乃以苍劲为之。今年丁巳年九月十六日适潜弟三十七初度,即此为寿,时同客京华法源寺。兄齐璜。”此画可珍视处还在于有陈师曾的题跋:

齐翁嗜画与诗同,信笔谁知造化功。

别有酸寒殊可味,不因蟠屈始为工。

心逃尘境如方外,里裹清香在客中。

酒后尝为尽情语,何须趋步尹和翁。

查丁巳年为1917年,正是齐白石避乡乱迁居于北京法源寺以卖画及篆刻为生时,彼时陈师曾于琉璃厂见齐白石篆印,即称赏不已,专门到法源寺寻访晤谈,成就一段艺林佳话。而此画或是陈师曾与齐白石初次相遇的那一段时间题跋。白石画题中的尹和伯与齐白石是同乡,擅摹古,尤工画梅,学宋代杨无咎风格,齐白石不欲雷同,“变法”之意已初显,而与陈师曾的相遇更坚定了他此后“变法”的决心。老人回忆中则有:“那时学的是八大山人冷逸的一路,不为北京人所喜爱,除了陈师曾以外,懂得我画的人,简直是绝无仅有。”

事实上,在其后几年齐白石所作的《花果画册》题记也记有这一段渊源:“余画梅学杨补之,由尹伯和处借双钩本也。友人师曾以为工真劳人,劝其改变。”

一边的《枯荷图》仅署“白石老人”,荷茎以草书飞白出之,灵气飞动,读之心移;荷花嫩而淡,花茎以淡石绿写成,两笔,焦墨点蕊,觉清气逼人。

《松鹰图》则极有潇洒之风,树干老劲,松针用笔尤其爽落自在,一种生命的鲜活之气喷薄而出,令人想起东坡论文之句“吾文发如万斛泉源,不择地而出,地平川滔滔汩汩”。

山水画《桃源图》也是第一次见,画中并无一人,桃花烂漫,春意盎然,是七八十岁左右时作,老人题诗云:“平生未到桃源地,意想清溪流水长。窃恐居人破心胆,挥毫不画打鱼郎。”诗解画意,不无诙谐,与单纯描绘《桃花源记》的画作高下立见。而这样的空无一人与倪云林的空无一人对比看,却并不幽寒,一种生气与人间味扑面而来,这或许也是白石从底层民间得到滋养之故。

《牡丹图》系95岁时作,以洋红绘就,花色艳而纯,上有玉兰,神机一片。

展出的且有齐白石所书的“借山馆”匾,署“齐大”,“光绪甲辰秋仲”,即1904年,当年是其“五出五归”中的“二出二归”,回到家乡,想起当年七夕在南昌联句未联上之事,觉得读书不多,遂把借山吟馆的“吟”字删去,名为“借山馆”,从此发奋读书。

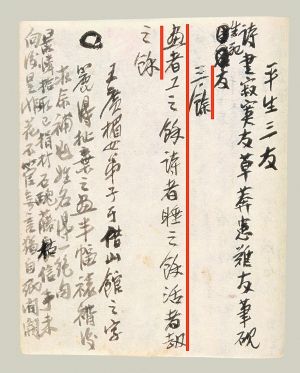

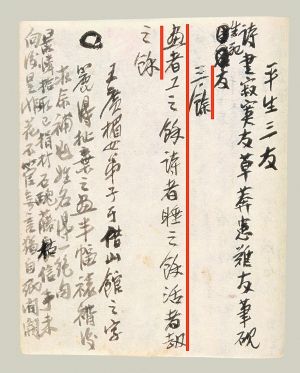

同时展出的且有《三余图》,仅画幅下写三条活泼泼的小鱼,上面大片留白,左侧题有:“诗者睡之余,画者工之余,寿者劫之余,此白石之三余也。”画极简,题亦极简,让人涵咏处极多,既有状写其从文写诗的苦辛,也有作画心得,而“寿者劫之余”更有一种沉痛与心酸,想白石翁生平,虽然运气还算不错,然而却也算历经劫难,甚至有“草间偷活”之语,1949年以后其作品或被彼时的主流政治形态加以阐释,或近年又有人评论其爱财、近官等,更是误会误读之甚。

有意味的是,《三余图》旁且有题“三余”的《白石诗草》页,前面又记有“平生三友”,对比看,尤可明白老人的寄意所在:“诗书寂寞友,草莽患难友,笔砚生死友。”

对于寂寞,老人另有一印曰“寂寞之道”,其实是发自内心的,也可与此作对比看。这种寂寞其实是因对诗文画印以及家乡人生的极端热爱而进入的一个大境界,也是老人一生坚守的人生观和艺术观:“夫画者,本寂寞之道,其人要心境清逸,不慕官禄,方可从事。见古今人之所长,摹而肖之,能不夸;师法有所短,舍之而不诽,然后再观天地之造化,来腕底之鬼神,对人方无羞愧。不求人知而天下自知,犹不矜狂,此画界有人品之真君子也。”——这段朴实无华的话让当下热衷于权力与名利的“艺术官僚”与“艺术家”读之,能不愧杀?!

因能独守寂寞之道,故能守得本心,胆敢独造,进入一种大俗大雅、率真清新、简洁有力的境界,而这才可名之为真正的艺术家——古往今来,可配得上此一称号者其实是不多的。可惜的是,中国当下的众多名号因资本与权力等原因被污蚀殆尽,名声越大,只越多见小人匠夫,营营于其间,让人不得不叹。